上顎洞底を挙上する

今回は以前からまとめてみたいと思っていたテーマの一つ「上顎洞底の挙上について」

インプラントにおいて困るのは骨量が少ない部位への埋入です

特に上顎臼歯部は直上に上顎洞という空洞があり、インプラントを埋入するために十分な骨量を確保できない場合が多くあります

そのため上顎洞に近接した部位にインプラントを埋入する場合、上顎洞底部を挙上し必要な骨量を獲得する必要があります

この上顎洞底を挙上する方法として、大きく分けて以下の二つの方法があります

1)サイナスリフト(上顎洞底挙上術)

2)ソケットリフト

サイナスリフトとは骨を切削し上顎洞に窓を開け、上顎洞粘膜(シュナイダー膜)を上顎洞から剥離挙上し、できたスペースに骨補填材を填入する骨造成法で、側方から骨開窓する方法と垂直方向から骨開窓する方法とがあります。

次にソケットリフトとはインプラントを埋入するためのドリル孔から骨補填材を填入しオステオトームという器具を使って上顎洞粘膜(シュナイダー膜)を剥離挙上していく方法です。

この方法はサイナスリフトに比べ洞底部挙上量は少ないのですが、外科的侵襲が少ないので患者さんの負担はより少なくて済みます。

オステオトームにてソケットリフトした症例

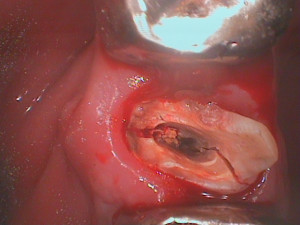

ブリッジが入っていたが咬合力に耐えられず歯根が破折

口腔内写真、歯根が真っ二つに割れています

こうなってしまうと保存不能、抜歯となってしまいます

破折歯を抜歯し、数か月経過してからインプラントを埋入します

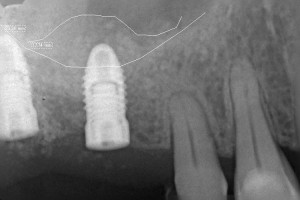

6番部は上顎洞底までの距離が7㎜

洞底を4㎜拳上することによって9㎜のインプラントを埋入しました

7番部は抜歯後、骨量の減少を防ぐために、ソケットプリザベーションを行ってから、同じく9㎜のインプラントを埋入しました

オステオインテグレーション後、2次オペを行い印象を行います

アバットメント装着時

上部構造を装着して完成です

術後レントゲン

術後3か月が経ったところで上部構造のセラミックが破折してきました

やはりかなり強い咬合力が加わっていることが分かります

そこで最後臼歯の素材はセラミックをやめて、金合金で再製作します、その後半年に一回の定期検診で経過観察していきます

術後5年が経過

インプラントは特に異常ありませんが、手前の歯の補綴物が破折しました

やはり咬合圧がかなり強いようです

術後5年経過後のレントゲン写真、インプラントを支える顎骨に変化は無く、歯周組織も安定しています。患者さんは硬い物でも良く噛めると喜んでいただけています

オステオトームで行うソケットリフトは術中に顎骨に強い衝撃を加えなければいけないので、患者さんにとっては大きな負担となっていました

そこで当院では2年ほど前からリフテイングドリルという特殊な形態をしたドリルで行うソケットリフトを行っています

これにより洞底骨に加わる衝撃が無くなり、患者さんの苦痛は大幅に改善されました、なおかつ洞底粘膜を傷つけることも無くなり大変重宝しています

なので最近はオステオトームを使用することは皆無となってしまいました

参考:リフティングドリル

リフティングドリルを使用した症例1

術前レントゲン、頬側歯肉の腫脹を主訴に来院

補綴物を外してみると、破折しています

保存不能なため抜歯します

抜歯後1か月でリフティングドリルにて上顎洞底を拳上しインプラントを埋入します、洞底部が拳上されている様子が見えます

リフティングドリルを使用した症例2

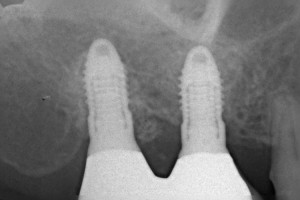

埋入方向と埋入間隔を正確にするために外科用ステントを制作します

ステントを装着してレントゲンを撮影、方向と位置の確認をします

インプラント埋入後レントゲン、上顎洞底が拳上されているのが分かります

歯根破折を起こすと保存することはほぼ不可能と言えます、そして欠損した歯の咬合圧負担を残存歯に依存する治療法は、さらなる咬合の崩壊を招くことになると考えます、そのような負のスパイラルを食い止めるために現在の歯科医療においてインプラントとそれに伴う骨造成術は必要不可欠であると言えるでしょう。